|

|

|

|

|

|

|

Archivio di grandi eventi

nazionali ed internazionali,

inchieste, reportages su

quotidiani e riviste celebri |

|

|

|

FINESTRE APERTE

SUL TERRITORIO |

|

GENOVA

GENOVA |

|

Il

capoluogo della Liguria

ha il centro storico più grande

d'Europa. Nel 2004 è stata la

"Capitale Europea della Cultura"... |

|

EUROFLORA

EUROFLORA |

|

In

primavera, ogni 5 anni,

alla Fiera di Genova va in scena

lo spettacolo dei fiori per eccellenza.

I giardini più belli del mondo... |

|

VIA FRANCIGENA

VIA FRANCIGENA |

|

Col

Giubileo del 2000 è stata

definitivamente rivalutata

la via di Sigerico, che i pellegrini

percorrevano a piedi fino a Roma,

in segno di pentimento... |

|

PARCO DEL MAGRA

PARCO DEL MAGRA |

|

A

Gennaio 2008 il Parco Naturale

Regionale del Magra è il territorio

eco-certificato più esteso d'Europa... |

|

GOLFO DELLA SPEZIA

GOLFO DELLA SPEZIA |

|

Tra la punta

di Portovenere e il Capo Corvo si apre una delle più

profonde insenature di tutto il litorale occidentale

italiano, declamata nei versi di illustri poeti e nella

quale è incastonata La Spezia, città sede di porto

militare e mercantile, che oggi è anche punto di

attracco per le navi da crociera... |

|

LE CINQUE TERRE

LE CINQUE TERRE |

|

Cinque

borghi marinari il cui destino è sempre stato

storicamente legato alla terra e all'agricoltura

piuttosto che alla pesca. Un paradiso naturale della

Liguria che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO tra i

Patrimoni Mondiali dell'Umanità... |

|

LA VAL DI MAGRA

LA VAL DI MAGRA |

|

Nobili,

vescovi, mercanti e pellegrini

lungo l'asse della Via Francigena.

Culture differenti per storia e tradizioni,

nei secoli, si sono sovrapposte

e hanno permeato il territorio con

i segni del loro passaggio... |

|

LA VAL DI VARA

LA VAL DI VARA |

|

La

"Valle dei borghi rotondi"

è anche conosciuta come

la "Valle del biologico" per le sue

produzioni agricole ottenute con

metodi antichi e naturali.

Varese Ligure nel 1999 è stato il

1° comune ecologico d'Europa... |

|

LA LUNIGIANA

LA LUNIGIANA |

|

La

"Terra della Luna", in Italia,

ha la più alta concentrazione di

antichi castelli. Se ne contano

circa 160. Alcuni sono bellissimi e perfettamente

conservati... |

|

Le Alpi Apuane |

|

Monumento geologico

unico al mondo |

|

La natura delle Alpi Apuane

Le Alpi Apuane sono il territorio più

singolare e prezioso delle province di Massa Carrara e

Lucca. Rappresentano un biglietto da visita di

grande prestigio in campo naturalistico,

anche a livello internazionale. Il loro nome

deriva dall'antico popolo che le abitò in

epoca preromanica: i Liguri Apuani... |

|

|

Alpi Apuane (2)

Il Vallone della Canalonga

La lizzatura del Monolite

Cava dei Fantiscritti

Lizzatura storica ai Ponti di Vara |

|

|

Alpi Apuane (3) |

|

|

Alpi Apuane (4)

La ripida «Via Vandelli»

La Ferrovia Marmifera

Quando i Cavatori di Carrara

salvarono il sito egiziano

di Abu Simbel

Bandiera USA da record

realizzata in marmo |

|

|

Alpi Apuane (5)

La strada panoramica che da Massa porta al Passo del Vestito

L'acqua delle Terme di San Carlo

L'Orto Botanico di Pian della Fioba

Minerali rari e/o sconosciuti

La Fiera Marmi-Macchine

di Carrara |

|

|

Alpi Apuane (6)

Michelangelo e altri illustri

scultori a Carrara

L'Accademia di Belle Arti

La Biennale Internazionale

di Scultura |

|

|

Alpi Apuane (7)

Antiche tecniche per l'estrazione

e il trasporto dei marmi

I buoi dalle lunghe corna,

signori delle strade del marmo

I bastimenti a vela per il trasporto

dei blocchi di marmo via mare |

|

|

Lago di Gramolazzo

E' un bacino artificiale della Garfagnana costruito negli anni

'50 del XX secolo. Sulle sue dolci sponde sono state ricavate

alcune spiagge atte alla balneazione. Per questo motivo e per

altre strutture ricettive che esistono in zona è diventato una

meta molto ambita dai turisti... |

|

|

|

Close Up |

|

Argomenti in primo piano,

fotografie, turismo, news,

eventi e storia del territorio |

|

|

|

Itinerario cicloturistico sui

monti del versante di Vinca |

|

|

Prima di inerpicarsi verso

le montagne si attraversa parte della Valle del Lucido. Il punto

più alto si raggiunge a Vinca, amena località posta a poco più di

800 metri sul livello del mare e sovrastata dai monti Sagro e Pizzo

d'Uccello. Il percorso non presenta particolari difficoltà, eccetto

gli ultimi 4 chilometri di salita nel Vallone della Canalonga,

dove le pendenze non scendono sotto il 10%... |

|

Itinerario cicloturistico

verso Carrara e Colonnata |

|

|

Si tratta di un

percorso mare-monti che presenta pochi punti in comune tra

andata e ritorno. Dal litorale toscano si raggiungono le

Alpi Apuane del versante di Colonnata, borgo rinomato in tutto

il mondo per il suo prelibato lardo, dove si tocca la massima

altitudine della giornata. E' un viaggio storico-culturale

che consente di apprezzare tante particolarità e curiosità

relative al mondo del marmo e dei cavatori... |

|

Itinerario cicloturistico nelle

valli dell'Aulella e del Lucido |

|

|

Il viaggio si svolge

lungo la dorsale delle colline che dividono le valli dei torrenti

Aulella e Lucido. Il punto più lontano è rappresentato dalla

località Equi Terme dove sorge un rinomato stabilimento termale.

Lungo il percorso sono presenti vari saliscendi, dove l'altitudine

massima non è superiore ai 400 metri. Il rientro avviene attraverso

la salita che collega Monzone a Casciana, corta ma impegnativa... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fotografie ©

GIOVANNI MENCARINI |

| |

|

Le Alpi Apuane  (3) (3) |

Monumento geologico

unico al mondo |

|

|

|

|

|

|

|

Ai tempi dei Romani era chiamato il Marmo di Luni

Ai tempi dei Romani era chiamato il Marmo di Luni |

Per secoli, durante l'Impero

Romano, il marmo delle Apuane fu conosciuto come

il "marmo di Luni".

La colonia romana di Luni, fondata nel II

secolo a.C. durante la guerra contro i Liguri-Apuani,

prosperò grazie alle sue fiorenti attività

economiche.

Fra queste spicca quella marmifera che determinò la

formazione di insediamenti sparsi nel carrarese.

Dopo il 155 a.C., alla conclusione delle guerre

contro i Liguri, la colonia ebbe un florido sviluppo

dovuto principalmente alle attività agricole

praticate nel territorio circostante, suddiviso in

lotti regolari detti «centurie», e a quelle

commerciali favorite dal suo porto, dal fiume Magra

e dalla importante rete viaria che attraversava il

territorio.

A partire dal I secolo a.C. si registrò un notevole

miglioramento nella vita socio-economica dei suoi

abitanti in virtù dello sfruttamento intensivo

dei ricchi giacimenti marmiferi delle Alpi Apuane.

Iniziò proprio in questo periodo l'occupazione

stabile della valle del Carrione, da dove si poteva

più facilmente gestire l'escavazione del marmo.

Sino ad allora la Grecia, l'Asia Minore e l'Africa

erano stati i principali luoghi di provenienza del

prezioso materiale. Da quel momento in poi anche

Luni, con i suoi giacimenti marmiferi, entrò a far

parte dell'ampio piano di approvvigionamento dei

marmi che si estendeva a tutto il bacino del

Mediterraneo.

Dagli scritti di Plinio il Vecchio (Naturalis

Historia, XXXVI,7) si apprende che il primo utilizzo

a Roma del marmo lunense si ebbe nel 48 a.C. quando

Mamurra, prefetto di Cesare in Gallia, lo impiegò

per la sua casa e lo stesso Cesare lo utilizzò per

la costruzione del Foro.

Tra l'Ottocento e il Novecento la rimozione di

antichi ravaneti ha portato alla scoperta e al

recupero di un notevole numero di reperti

archeologici di epoca romana, collocandoli tra il

secondo secolo avanti Cristo ed il terzo dopo

Cristo. In numerose cave antiche, abbandonate dai

Romani tra il terzo ed il sesto secolo dopo Cristo,

furono rinvenute monete, oggetti d'uso domestico,

statuette, rilievi, epigrafi civili e sepolcrali

incise su lastre di marmo.

Alcuni di questi reperti sono andati perduti, altri

vengono conservatia Carrara nel Museo del Marmo o

all'Accademia di Belle Arti. |

Splendore e decadenza della città romana di Luni

Splendore e decadenza della città romana di Luni |

I marmi apuani vennero utilizzati per il restauro

e l'ampliamento dei più importanti edifici

pubblici di Luni (il Capitolium,

il Foro e il Grande Tempio) e

per la costruzione di edifici privati come la

Casa degli Affreschi.

A quest'epoca si daterebbe anche

l'Anfiteatro.

La quantità e varietà dei marmi apuani, la capacità

organizzativa del lavoro, la localizzazione delle

cave, non troppo distanti dalla costa, e la sua

vicinanza a Roma determinarono la fortuna di Luni e

del territorio direttamente coinvolto nelle attività

di estrazione e trasporto del marmo sotto il

controllo dell'autorità dell'Imperatore Augusto. |

|

In età augustea la

colonia ebbe una generale riorganizzazione ed un'ulteriore

monumentalizzazione consistente in alcune modifiche

del Capitolium (bacino-fontana a U) e nella

costruzione della Basilica

civile, del Teatro e della Casa dei

Mosaici.

Nello stesso tempo l'escavazione dei marmi

gestita su scala industriale fece di Luni uno dei

centri marmiferi più importanti del Mediterraneo.

I candidi blocchi vinsero la concorrenza del marmo

greco di Paro e furono utilizzati per i templi, i

monumenti, le statue.

Il porto di Luni, vicino alla foce del Magra, era

ben attrezzato per imbarcare il marmo estratto e

trasportato sul litorale dalle limitrofe montagne. |

|

|

Busto in memoria di Renato Salvatori |

|

|

Il Portus Lunae

esisteva già prima della colonizzazione

romana (come ricordano le fonti letterarie

antiche) anche se non è mai

stato identificato con precisione. La ricerca

archeologica ha dimostrato che fu frequentato dagli

Etruschi, dai Liguri, ed in seguito utilizzato dai

Romani come base per le spedizioni militari contro i

Liguri-Apuani.

Il porto di Luni godeva di un'importante centralità

rispetto alle rotte commerciali marittime che

raggiungevano la province Romane del bacino

occidentale del Mediterraneo. Il suo interramento,

dovuto principalmente alle piene

del Magra, fu una della cause primarie della

decadenza cittadina, la cui ricchezza perdurò fino

al III secolo d.C., come si può leggere in una nota

epigrafe del 255 d.C. che recita: "Splendida

Civitas Nostra Lunensis". |

Eventi artistici a Carrara e dintorni

Eventi artistici a Carrara e dintorni |

|

|

White Carrara 2025 - Design Here and Now

White Carrara 2025 - Design Here and Now |

|

Design Here and Now

è il tema di White Carrara 2025 per celebrare il design del

marmo in città con mostre, installazioni, talk, eventi e visite guidate

nel centro storico di Carrara che, per l'occasione, si trasforma in

un dinamico spazio espositivo e laboratorio creativo a cielo

aperto... |

|

|

|

|

White Carrara 2024 - Design is Back

White Carrara 2024 - Design is Back |

|

L'evento è una

galleria all'aria aperta che vede, da un lato, la presentazione

di alcuni progetti realizzati nel tempo nei laboratori cittadini

e, dall'altro, si concentra sulle nuove proposte di designer

contemporanei... |

|

|

|

|

White Carrara 023 Still Liv(f)e

White Carrara 023 Still Liv(f)e |

|

Nel 2023 gli

organizzatori hanno giocato sul tema della trasformazione dal blocco non

lavorato (Still Life) alle varie forme della scultura contemporanea (Still

Alive). In esposizione c'erano i lavori di 8 scultori riconosciuti sulla

scena italiana ed internazionale... |

|

|

|

|

White Carrara Downtown 2021

White Carrara Downtown 2021 |

|

L'evento è stato

dedicato alle eccellenze artistiche, culturali e culinarie della

città toscana. Verso la fine di luglio, nel centro storico si

è aperto un percorso museale urbano, caratterizzato da mostre,

installazioni, laboratori aperti al pubblico, eventi musicali, teatro... |

|

|

|

|

Simposio di scultura in Piazza Duomo

Simposio di scultura in Piazza Duomo |

|

In Piazza Duomo a

Carrara, a fianco della casa ove soggiornò varie volte il grande

Michelangelo, si svolge ogni anno un simposio di scultura a mano

al quale partecipano una diecina di artisti provenienti da ogni

parte del mondo... |

|

|

|

|

Simposio di scultura ad Avenza

Simposio di scultura ad Avenza |

|

In Piazza Finelli ad

Avenza si svolge un simposio di scultura che vede

protagonisti alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di

Carrara. E' la stessa scuola che lo organizza per promozionare

il tracciato della Via Francigena tra Carrara e Massa... |

|

|

|

|

TORANO Notte e Giorno

TORANO Notte e Giorno |

|

A

Torano, borgo di cavatori tra i più tipici

delle Alpi Apuane, nel mese di agosto si

vive la magia di una festa che vede

coinvolti artisti italiani e stranieri, con

un corollario di eventi musicali, spettacoli

e serate speciali dedicate alla degustazione

dei piatti tipici locali... |

|

|

|

|

Fortitudo mea in coloris

Fortitudo mea in coloris |

|

A Carrara, nei

giorni del 30 e 31 luglio 2011, vari artisti che si dedicano

alla Street Art hanno coperto con le loro creazioni una

superficie di circa 120 mq in Via Donati, località stadio. Per

l'occasione è stato rivisitato il celebre motto cittadino

"Fortitudo mea in rota"... |

|

|

|

|

|

All'inizio del IV secolo d.C. il declino di Luni

venne determinato anche dalla concorrenza

commerciale di altre sedi dell'Impero e dal calo

della domanda dei marmi, dovuta alla pratica (che si

stava diffondendo) del loro reimpiego. Fu fatale

anche un violento sisma. In tono minore, Luni fu

abitata fino in epoca medievale (quando era sede

di diocesi) e definitivamente abbandonata agli inizi

del XIII secolo.

Alla sua scomparsa il marmo bianco

conobbe un periodo di appannamento. Le difficoltà di

trasporto contribuirono a lungo a minarne la

celebrità. |

Il passaggio da Marmo di Luni a Marmo di Carrara

Il passaggio da Marmo di Luni a Marmo di Carrara |

Il Marmo di Luni tornò in auge

molti secoli dopo, con un nome diverso: "Marmo di

Carrara", il posto delle pietre, dei

carri, dei marmorari.

Carrara divenne sinonimo stesso del marmo, anche

oltre i confini dell'Italia. Prima dell'insediamento

di altre lavorazioni industriali, la città apuana

basò la sua economia essenzialmente sullo

sfruttamento delle cave e la lavorazione del

materiale lapideo.

Anche nel secolo scorso il marmo è stato un elemento

visibile e caratterizzante del paesaggio urbano.

Numerosi erano gli studi artistici, i laboratori, i

depositi.

Per raggiungere i pontili mercantili, i pesanti blocchi

venivano caricati su caratteristici carri trainati da

buoi che attraversavano Carrara lungo la

famosissima "Via

Carriona" (il nome deriva dal

torrente Carrione). Il Carrione (fluvius

Aventiae) non è un gran

fiume, ma le sue sorgenti sono nel cuore dei

giacimenti marmiferi, laddove esistono le cave più

famose e i marmi più pregiati. Sulle sue corte rive

(solo 12 Km) è stata veramente scritta la storia del

marmo, come ricordano i celebri versi di

Gabriele D'Annunzio:

"Dalla Grotta dei Corvi al Ravaccione - ferve

la pena e l'opera indefessa. Scendono in fila i buoi scarni

lungh'essa - l'arsura del petroso Carrione. S'ode

ferrata ruota strider forte - |

|

|

Monumento agli Alpini |

|

sotto la mole candida

che abbaglia - e il grido del bovaro furibondo..."

Lungo il fiume Carrione,

dal 1891, si snodò la "Ferrovia

Marmifera", ritenuta

all'epoca un capolavoro di

ingegneria ferroviaria. Venne messa fuori

esercizio nel 1964, ormai soppiantata dal

trasporto effettuato con veicoli su gomma.

Del suo tracciato rimangono tutt'oggi alcuni

punti caratteristici. |

|

|

Monumento a Giorgio Gaber |

|

|

Maestosi sono ancora i viadotti, meglio

conosciuti come "Ponti

di Vara".

Il più grande ha

un'altezza massima dal fondovalle di 38

metri e presenta cinque arcate a tutto

sesto, ognuna delle quali ha una luce di 16

metri. La zona è talmente suggestiva che è stata spesso

utilizzata come location per sfilate di

moda, presentazione di modelli di auto e i

minuti iniziali di un film della saga

"James Bond - Agente Segreto 007"

(vedi "Alpi Apuane 2"). Ogni anno, nel mese

di agosto, ai Ponti di Vara si svolge il

tradizionale appuntamento per la

rievocazione della

"Lizzatura Storica".

Nel corso dei secoli sono circa un

migliaio le cave sfruttate e poi dismesse.

Attualmente ne sono aperte poco più di un

centinaio, in un incessante lavoro di taglio

e trasporto che ha lasciato tracce

indelebili sui versanti montuosi.

Nell'antichità i marmi venivano segati

a mano, con grandi seghe, sul tipo

di quelle dei boscaioli (da qui il termine

dialettale «Buscaiol» riferito

al cavatore) e azionate da due uomini, uno di qua

e uno di là dal blocco, con un duro, estenuante

e monotono lavoro. La lama penetrava

lentamente nel blocco e per tagliare non si

avvaleva della dentellatura ma di una

miscela di sabbia e acqua versata via via nel

solco di taglio. |

|

|

|

Come rendere ben levigata e lucente una scultura Come rendere ben levigata e lucente una scultura |

|

Il

marmo è un materiale molto poroso e

quindi assorbe facilmente quelle sostanze

che, volutamente o involontariamente, vi si

depositano sopra. Olio e caffè, per esempio,

sono micidiali nel produrre macchie

indelebili che disturberanno per sempre la

nostra vista.

Premesso quanto sopra, può essere utile

sapere che - oltre ad una lucidatura

effettuata con attrezzature meccaniche - per

rendere ben levigata e lucente una scultura

in marmo bianco può essere

adoperata la cera delle comuni candele.

Questo procedimento naturale è stato

utilizzato durante il "Simposio

Internazionale di Scultura a mano" che si

svolge ogni anno a Carrara ed |

|

|

è di una semplicità estrema.

Terminata la scultura, vi si sfrega sopra a

freddo una candela e poi si liquefa la cera

applicata utilizzando una pistola ad aria

calda. In questo modo la stessa penetra bene

nei pori del marmo per rimanervi |

|

|

stabilmente. La cera in eccesso viene poi rimossa con un panno.

Il lavoro può essere effettuato anche a caldo, ovvero si

accende lo

stoppino della candela e poi si applica

la cera fusa che cola. Così come si può scaldare

il fusto della candela, sempre con una pistola ad

aria calda, per passarlo in contemporanea

sulla superficie dell'opera. Tutto sta

all'abilità personale e all'ampiezza della

superficie da trattare.

Il risultato finale è davvero sorprendente

perché, come abbiamo potuto verificare di persona,

le sculture diventano brillanti e lisce al

tatto. Provare per credere..... |

|

|

Era un'operazione semplice e primitiva, già

risalente all'epoca della dominazione

romana quando i cosiddetti «sectores

serrarii» avevano l'incarico di

ridurre gli informi macigni staccati dalle

montagne nelle lastre dello spessore voluto.

Col trascorrere del tempo non fu mai del

tutto abbandonata, neppure a partire dal

Settecento quando entrarono in funzione le

segherie ad acqua (azionate da ruote mosse

da energia idrica di caduta). Agli inizi del

Novecento, quando il progresso tecnologico

aveva già dato vita alle segherie azionate

da motori a vapore e poi a energia

elettrica, esistevano ancora dei marmisti

che guadagnavano la giornata tagliando i

blocchi con la rudimentale segatura a

braccia. Un duro e stancante impegno che

richiedeva intere giornate e testimoniava

l'importanza che il fattore umano ha sempre

avuto nelle cave, nelle segherie e nei laboratori.

Il marmo di Carrara si distingue in vari tipi

a seconda dell'uso a cui è destinato: lo

"statuario",

puro, candido e facilmente lavorabile; il

"bianco

ordinario" a grana più grossa

e con qualche venatura grigia, utilizzato

soprattutto per i rivestimenti; il

"bianco

chiaro", di minor pregio

rispetto allo statuario, con lieve tendenza

al grigio-azzurro; il

"bardiglio",

che presenta dei colori ancora più

accentuati del precedente. |

GABRIELE D'ANNUNZIO - "La montagna si piega gemendo"

GABRIELE D'ANNUNZIO - "La montagna si piega gemendo" |

Il 14 luglio del

1907 Gabriele D'Annunzio salì

sulle Apuane per assistere ad una straordinaria varata di marmo.

Dalle cronache dell'epoca si apprende che il poeta fu chiamato a dar

fuoco alla miccia che dislocò 190.000 mc. di marmo.

D'Annunzio, elegantemente vestito di bianco e col binocolo a

tracolla, era accompagnato dal pittore

Plinio Nomellini e dal marchese

Clemente Origo, |

|

|

COLONNATA - La piazza centrale del borgo |

|

|

|

COLONNATA - Le montagne della vallata |

|

|

celebre scultore fiorentino

e proprietario di una villa al Motrone, dove il poeta, suo ospite,

aveva scritto nel 1901 la "Francesca

da Rimini" e nel febbraio del 1907 la prosa

"Di un maestro

avverso" in memoria di

Giosuè Carducci, di cui aveva visitato la casa natale in

quel di Valdicastello.

Per l'occasione fu allestito anche un treno speciale che partì da

Monterosso alle 5,30 del mattino in direzione della

vallata di Colonnata dove doveva avvenire lo sparo, in una località detta "La

fossa del poeta". Lo spettacolo si preannunciava infatti

unico ed incantevole.

La mina a fornello fu caricata con 8.000 chilogrammi di

esplosivo (mai in Europa

si era impiegata una simile carica), superando enormi difficoltà

dovute all'altitudine (1200 metri) e agli accessi impraticabili che

resero necessarie cinque riprese per il trasporto del materiale.

Tanto era importante la mina allestita (calcolata pari a 24.000

Kg. di polvere pirica) che l'esplosione generò anche un

mini-terremoto limitato alla valle.

Al momento di accendere la miccia però Gabriele D'Annunzio era

irreperibile e fu sostituito da una "madrina" presente sul luogo.

Chi era insieme al poeta raccolse una sua frase che rimase celebre:

"La montagna si piega gemendo". |

GUGLIELMO WALTON, imprenditore inglese del marmo

GUGLIELMO WALTON, imprenditore inglese del marmo |

|

A Monzone i blocchi di marmo calati dalle Apuane venivano lavorati

nella segheria Walton. Guglielmo Walton fu un intraprendente

industriale inglese, nato nel 1786 nella contea di York, che

stabilitosi a Carrara

(dove era console del proprio Paese) si dedicò con passione e

fortuna all'industria e al commercio dei marmi. Per

questo aveva fondato la società «Walton Goody & Cripps - London,

Bristol, Liverpool» |

|

|

MONZONE - La collina del centro storico |

|

|

|

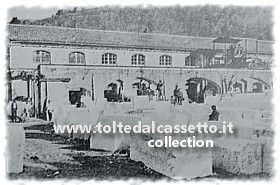

MONZONE - La segheria Walton Goody & Cripps |

|

|

che acquistò larga fama e vasta clientela

in breve tempo.

A metà dell'Ottocento Walton progettò e costruì a proprie spese un

pontile di legno per consentire l'attracco dei bastimenti a vela

alla Marina di Carrara. In questo modo vennero notevolmente

agevolate le operazioni di caricamento dei blocchi di marmo che in

precedenza avevano presentato notevoli difficoltà. Il pontile

caricatore era lungo circa 200 metri e largo 8 e

dotato di potenti gru (dette «mancine») capaci

di alzare blocchi di notevole mole e peso per poi

calarli nelle stive delle navi.

Un secondo pontile fu costruito nel 1871 ed un terzo verso la fine

dell'Ottocento, l'ultimo prima della progettazione del porto di

Marina di Carrara, i cui lavori di costruzione iniziarono negli anni

Venti del secolo scorso.

La società Walton estraeva il marmo dalle cave di Equi Terme e del

Monte Sagro. Oltre che a Monzone, possedeva altre segherie a

Carrara, nella zona della stazione di San Martino della

Ferrovia Marmifera (vedi "Alpi

Apuane 4"), nei pressi del ponte sul Carrione (appunto

chiamato anche «ponte Walton». Un altro stabilimento era ospitato

presso un palazzo ottocentesco dove una lapide ricorda il creatore

di quell'industria.

I marmi lavorati dalla società Walton vennero esportati in tutto il

mondo, parimenti a quelli di altri importanti laboratori che

operavano a Carrara.

Memorabile rimane il contributo alla costruzione della cattedrale di

San Alessandro a Sofia, in Bulgaria, alla cui realizzazione

collaborarono i migliori scalpelli della città. |

Sono stati

consultati:

Album delle Apuane

- a cura di Giorgio Batini -

Poligrafici Editoriale S.p.A. e Stampa locale;

Ufficio Stampa

de "APT - Massa Carrara" -

Ufficio Stampa de

"Con-vivere Festival";

QN - La Nazione

- "Spettacoli Toscana-Liguria" -

VIAGGITALIA

- Tuttotoscana - Editore Legenda srl

Segnaletica pubblica de

"Le Vie del Marmo"

- a cura dell'Associazione Comitato Pro Torano |

|

|

|