|

|

|

|

|

|

|

Archivio di grandi eventi

nazionali ed internazionali,

inchieste, reportages su

quotidiani e riviste celebri |

|

|

|

FINESTRE APERTE

SUL TERRITORIO |

|

GENOVA

GENOVA

|

|

Il

capoluogo della Liguria

ha il centro storico più grande

d'Europa. Nel 2004 è stata la

"Capitale Europea della Cultura"... |

|

EUROFLORA

EUROFLORA |

|

In

primavera, ogni 5 anni,

alla Fiera di Genova va in scena

lo spettacolo dei fiori per eccellenza.

I giardini più belli del mondo... |

|

VIA FRANCIGENA

VIA FRANCIGENA |

|

Col

Giubileo del 2000 è stata

definitivamente rivalutata

la via di Sigerico, che i pellegrini

percorrevano a piedi fino a Roma,

in segno di pentimento... |

|

PARCO DEL MAGRA

PARCO DEL MAGRA |

|

A

Gennaio 2008 il Parco Naturale

Regionale del Magra è il territorio

eco-certificato più esteso d'Europa... |

|

GOLFO DELLA SPEZIA

GOLFO DELLA SPEZIA |

|

Tra la punta

di Portovenere e il Capo Corvo si apre una delle più

profonde insenature di tutto il litorale occidentale

italiano, declamata nei versi di illustri poeti e nella

quale è incastonata La Spezia, città sede di porto

militare e mercantile, che oggi è anche punto di

attracco per le navi da crociera... |

|

LE CINQUE TERRE

LE CINQUE TERRE |

|

Cinque

borghi marinari il cui destino è sempre stato

storicamente legato alla terra e all'agricoltura

piuttosto che alla pesca. Un paradiso naturale della

Liguria che nel 1997 è stato inserito dall'UNESCO tra i

Patrimoni Mondiali dell'Umanità... |

|

LA VAL DI MAGRA

LA VAL DI MAGRA |

|

Nobili,

vescovi, mercanti e pellegrini

lungo l'asse della Via Francigena.

Culture differenti per storia e tradizioni,

nei secoli, si sono sovrapposte

e hanno permeato il territorio con

i segni del loro passaggio... |

|

LA VAL DI VARA

LA VAL DI VARA |

|

La

"Valle dei borghi rotondi"

è anche conosciuta come

la "Valle del biologico" per le sue

produzioni agricole ottenute con

metodi antichi e naturali.

Varese Ligure nel 1999 è stato il

1° comune ecologico d'Europa... |

|

LA LUNIGIANA

LA LUNIGIANA |

|

La

"Terra della Luna", in Italia,

ha la più alta concentrazione di

antichi castelli. Se ne contano

circa 160. Alcuni sono bellissimi e

perfettamente conservati... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

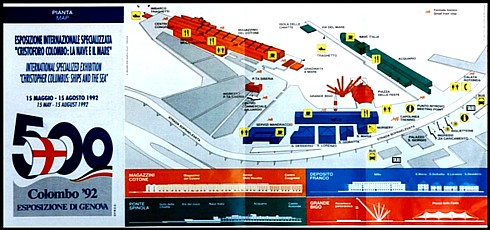

Esposizione Colombo 1992 |

|

|

|

|

Porto Antico |

Columbus International Exhibition 1992 |

|

|

Le Colombiadi

del 1992 hanno consentito al capoluogo ligure un

notevole rilancio in campo internazionale e sono state

l'occasione per ammodernare aree urbane e portuali che

versavano in situazioni di abbandono o degrado. Una di queste è

quella del vecchio porto genovese o

Porto Antico,

oggi definita "La Piazza sul Mediterraneo",

di cui sopra è visibile una piantina con i primi interventi effettuati.

Il cuore della città cambiò radicalmente per fare posto ai padiglioni

dell'Expo, la vetrina internazionale che aprì i battenti il 15

maggio 1992 in onore del genovese più famoso del

mondo. Gru e cantieri dappertutto nel vecchio porto

per allestire la grande piazza futuribile che

avrebbe ospitato una rete di ristorazione interna e

luoghi di ritrovo e ricettività turistica come

l'Acquario (uno dei

più importanti del mondo con le sue 70 vasche e 6000

specie di animali acquatici), la

Bolla e il

Bigo (progettati dall'architetto genovese di fama internazionale Renzo Piano).

Quest'ultimo è un ascensore panoramico sorretto da imponenti

alberi e cavi metallici, capace di portare 65

persone alla volta ad un'altezza di circa 40 metri,

dalla quale si può ammirare ammirare il suggestivo panorama della città

"caratteristicamente "arrampicata"

sulle colline circostanti e del suo orizzonte portuale. |

|

|

Accanto alla zona fieristica, nella parte più

esterna dei Magazzini del Cotone fu costruito un Palazzo dei Congressi.

Nello specchio d'acqua antistante la piazza venne

allestito un porticciolo turistico.

Le "Colombiadi" furono anche un "pretesto"

per recuperare aree e restaurare palazzi del centro storico che si

affacciano alle spalle dello scalo genovese.

Un "make up" urbanistico e culturale gestito

dall'"Ente Colombo", |

|

|

Gatto

Colombo |

|

società nata

dalla collaborazione tra la Regione Liguria, la

Provincia e il Comune di Genova, la Camera

di Commercio e il Consorzio Autonomo del Porto

di Genova. Per le opere edilizie e la

promozione |

|

|

La

"nave tartaruga" |

|

|

pubblicitaria vennero stanziati

finanziamenti statali per quasi 600 miliardi

di lire.

All'epoca era necessario un rilancio

dell'immagine del capoluogo ligure in campo

turistico e non solo. Genova viveva infatti

da tempo una crisi difficile, con un

tasso di disoccupazione del 10%, ventimila

prepensionamenti nei 10 anni precedenti l'evento e

l'irrisolto problema dei lavoratori portuali

che costava allo Stato circa

1.000 miliardi di lire l'anno.

L'esposizione internazionale "Cristoforo

Colombo: la nave e il mare", durata

3 mesi, ospitò più di 40 tra Paesi e

organizzazioni. |

|

|

A tema il

rapporto dell'uomo con il mare nei suoi risvolti economici,

scientifici e tecnologici. Una storia della

navigazione, uno studio della vita dell'uomo

sul mare, con contenuti che hanno spaziato

da Colombo alla tecnologia più |

|

avanzata, dalla nave come

mezzo di scambi commerciali alla sua funzione di

veicolo turistico.

Celebrazioni in onore del marinaio genovese

si svolsero anche a Boston, signorile

metropoli dell'East Coast, cuore storico e

culturale degli Stati Uniti

d'America. Durante il Festival del Porto

(dall'1 al 5 luglio) vennero organizzati

numerosi concerti musicali, esibizioni,

spettacoli. |

Le feste colombiane

del 1892 per il 400°

anniversario Le feste colombiane

del 1892 per il 400°

anniversario |

|

Le feste colombiane del 1892 celebrarono il 4°

centenario della scoperta dell'America e attirarono

su Genova gli occhi del mondo. Anche allora il

successo fu grande: moltissime nazioni manifestarono

la loro stima e amicizia per l'Italia inviando le

loro navi da guerra in porto, per una straordinaria

adunata. Tra le più importanti e vaste

manifestazioni di Colombo 1892 si possono anche

ricordare: un immenso recinto in Piazza di Francia,

con mostre, locali pubblici, divertimenti; la visita

dei Reali d'Italia; l'inaugurazione del Castello

Raggio, il varo di una nave.

A Palazzo Reale i Sovrani esternarono al

sindaco di Genova, barone Podestà, la loro più viva

soddisfazione per la straordinaria accoglienza e per

le imponenti dimostrazioni di affetto ricevute dalla

cittadinanza, |

|

|

tanto nell'entrata in porto, quanto

nel percorso veramente trionfale dal ponte di

sbarco al palazzo di Via Balbi.

Lo spettacolo fu grandioso, imponente ed

inaspettato: nella sola Piazza Carlo Felice

e Via Roma ci saranno state per lo meno

40.000 persone, pigiate, strette come tante

acciughe e nell'assoluta impossibilità |

|

di fare un passo avanti. Le carrozze erano chiuse da questa

"morsa vivente" e nonostante le preghiere e gli scongiuri

dei vetturini, era quasi impossibile procedere innanzi.

Altrettanto accadeva in Via Sellai per le

vetture dirette al Carlo Felice, nella

discesa di Via Roma e in principio di

Piazza Fontane Marose dove era stato completamente

sospeso, da tutte le parti, ogni servizio di tram e omnibus.

Il porto risplendeva, dardeggiando grandi fasci di

luce sull'infinito piano del mare. Tutte le navi

delle squadre, tutti i piroscafi, tutti i bastimenti

erano festosamente illuminati. Dalle più grandi

corazzate degli enormi fari di luce elettrica, a

sbalzi, a sprazzi, inondarono di luce vivissima i

punti più stupendi della città.

Trattandosi di festeggiare il quarto centenario di

quel grande navigatore italiano di Liguria, non era

fuor di luogo escogitare qualcosa di esclusivo, che

suscitasse meraviglia nei visitatori.

La ditta vinicola Quarone, Gaiato e Comp. di Torino

si inventò per la Colombiana 1892 l'«Uovo di Colombo».

Si trattava di una costruzione, appunto a forma di

uovo, alta circa 26 metri e posta sulla vasta

tavola-terrazzo di 500 mq. di superficie, situata

sulla spianata del Bisagno, nel Parco

dell'Esposizione. L'interno era adibito a

ristorante, benissimo aerato ed illuminato da 16

finestre ed un lucernario. Internamente l'«Uovo

Ristorante» era suddiviso in 4 piani, ai quali si

accedeva con una comoda e larga scala in legno. Le

quattro sale di ristorazione erano state

egregiamente colorate dal pittore Rizzola di Torino

ed ornate altresì di pregiati specchiere e quadri. |

|

|

|

|

|

|

Dieci giorni dopo

centinaia di imbarcazioni approdarono nel porto della città da

tutto il mondo, per uno spettacolare raduno. Anche a Siviglia,

nella cui cattedrale sono contenute le spoglie del grande

navigatore, l'avvenimento fu occasione per grandi solennità

(vedi

pubblicità Siviglia Expo 1992). |

|

●

Il porto di Genova dopo la Prima Guerra Mondiale |

Negli anni del dopoguerra 1915-18, il

porto di Genova era già il primo porto commerciale

d'Italia e, per il traffico di navi e il movimento

delle merci, poteva essere considerato anche il

primo del Mediterraneo. Tutta l'Italia

Settentrionale, la Svizzera e la Germania

Meridionale, avevano il loro sbocco naturale a

Genova. Perciò tutto il loro traffico si riversava

in questo porto che acquistava sempre maggiore importanza.

La zona portuale era divisa in avamporto e porto con

la darsena. All'avamporto, Molo Duca di Galliera, si

ormeggiavano i piroscafi in attesa di accosto, le

navi da guerra, quelle a lungo disarmo, nonchè

quelle cariche di infiammabili ed esplosivi; mentre

quelle in demolizione, allestimento e riparazione si

attaccavano ai moli terranei.

Il Molo Nuovo era stato progettato nel

Seicento dall'arch. De Mari. Questa

ragguardevole realizzazione tecnica aveva due

funzioni: potenziare la ricettività portuale e

rendere lo scalo genovese più sicuro contro le

tempeste che fino a quel momento avevano, a più

riprese, gravemente danneggiato le sue strutture.

Liberata la rada dalla furia del vento, venne creato

il "porto franco" per far fronte alle sempre

crescenti esigenze di aree, proporzionali al

dilatarsi dei volumi dei traffici e degli

insediamenti urbani oltre la tradizionale cinta murria.

In questo modo si voleva anche rintuzzare la

pericolosa concorrenza di Livorno e Marsiglia.

La forma portuale rimase nel tempo quella

iniziale, sia pure con le inevitabili

modifiche e ristrutturazioni operate per necessità.

A cavallo fra Ottocento e Novecento si progettarono

e realizzarono nuove opere portuali: vennero

costituiti i Magazzini Generali del Molo Vecchio e

il silos cerealicolo alla Calata Santa Limbania;

furono installati gli elevatori per lo scarico dei

carboni al Ponte Paleocapa. Risale al periodo fra il

1903 e 1922 l'installazione di 21 elevatori

elettrici per lo sbarco dei carboni ai ponti

Assereto |

|

e Caracciolo. Il porto propriamente detto, si

componeva di sporgenze chiamate ponti e di calate

fra i ponti, che dal Molo Vecchio

andavano fino al Ponte Paleocapa.

Il Molo Vecchio risale al XIII° secolo ed

inizialmente era solo un robusto terrapieno che

saldava numerose catene di scogli. L'opera venne poi

completata ed irrobustita da Marino Boccanegra nel

1283, mediante la costruzione di solide murature.

Il porto di Genova aveva una |

|

|

|

Il porto negli anni Venti |

|

|

superficie acquea di 94 Km², con fondale di 9 metri

in media, che si manteneva pressoché costante per la

mancanza di sbocchi di fiumi.

Una parte, dal Ponte Assereto al Paleocapa, era

destinata appunto allo scarico dei

carboni minerali effettuato, oltre che a

spalla con coffe dai "camalli"

(antica consuetudine), anche per mezzo di

25 macchine automatiche, che potevano sbarcare

complessivamente una media di 800 tonnellate all'ora.

Lo sbarco dei cereali veniva fatto al Ponte

Parodi, per mezzo dei silos, aventi una

capienza di 45 mila tonnellate e che tramite

aspiratori potevano sbarcare 450 tonnellate l'ora,

lavorando a 6 diverse partite.

Il petrolio e la nafta erano riposte in due grandi

serbatoi con capacità di 6.800 m³, con modernissime

condutture per lo sbarco e l'imbarco.

Il porto di Genova era fornito di 3

bacini di carenaggio con annessi

stabilimenti per la riparazione delle navi.

Vi era pure uno scalo ferroviario a Santa

Limbania, la cui stazione era posta in

collegamento con la Stazione di Porta

Principe, alla quale facevano capo tutte le

linee ferroviarie che circondavano il porto

per spingersi sulle calate e sui ponti. |

|

La famiglia reale inglese nel porto di Genova |

|

|

Il 20 marzo del 1925 i Reali

d'Inghilterra giunsero a Genova in

treno per imbarcarsi sul loro yacht

"Victoria and Albert". Il passaggio

avvenne in forma strettamente privata |

|

per le non buone condizioni di salute di Re

Giorgio. Nella fotografia si vede il

panfilo mentre sta lasciando il

porto di Genova. |

|

Dall'archivio de "Il Secolo XIX" |

|

L'arrivo e la partenza dei piroscafi

che trasportavano passeggeri ed emigranti

(ndr.) avveniva al Ponte dei Mille,

esclusivamente riservato a questo scopo.

Tutte le calate e i ponti erano forniti

complessivamente di un centinaio di gru

idrauliche ed elettriche, per imbarco e

sbarco di mercanzie, capaci di sollevare 1,5

tonnellate. Mentre in punti fissi c'erano

gru idrauliche triple, per i grossi pesi.

In quegli anni Genova, per l'importanza del

suo scalo marittimo, era sede di quasi tutte le

Società di Navigazione Italiane e aveva

molte rappresentanze di Compagnie estere.

Genova era punto di partenza delle linee con rotta

per il Levante, per l'Estremo Oriente, per

le Americhe, per il Nord Europa, nonché per i

servizi postali minori con destinazione la Sardegna.

Facevano scalo a Genova l'olandese "Neederland"

per l'Estremo Oriente, le inglesi "White Star Line",

"Cunard",

"Anchor Line", ed altre

con traffici transoceanici. |

|

|

|

In una fotografia del 1932, da sinistra i

transatlantici "Rex", Conte di Savoia" e

"Conte Grande" ormeggiati alla stazione

marittima di Genova. Il 16 agosto del 1933

il "Rex" conquistò il "Nastro Azzurro",

compiendo la più veloce traversata d'ogni

tempo del Nord Atlantico, in 4 giorni, 13

ore e 50 minuti. (archivio "Il Secolo XIX") |

Negli anni '20, chiuse le ferite della

Prima Guerra Mondiale, il movimento

delle merci si era assestato a circa 5

milioni di tonnellate; le navi in arrivo e

partenza superavano le 7.500 unità, con un

movimento di quasi 100.000 passeggeri, dei

quali più di un 80% erano emigranti (ndr.).

Nonostante le difficoltà finanziarie,

continuarono le opere di ampliamento

dell'area portuale che in futuro avrebbe

abbracciato anche la zona di Sampierdarena.

In corso di progettazione la Stazione

Marittima al Ponte dei Mille, la cui

necessità impellente era quanto mai sentita.

I lavori di costruzione dello scalo

passeggeri vennero poi ultimati nel 1930. |

Fonti: vedi pagina principale

"Genova Home"

Fonti: vedi pagina principale

"Genova Home" |

|

|

|

|

Close Up |

|

Fotografie, eventi, turismo,

personaggi, arte e cultura |

|

Il dialetto genovese

Le trasformazioni

fonetiche avvenute nella parlata di Genova sono un segno

inequivocabile del dinamismo espresso dalla città durante i

secoli della Repubblica. A Genova il dialetto è una lingua viva,

che oggi viene insegnata anche nelle scuole... |

|

|

Funicolari e Ferrovia

A Genova effettua

servizio una delle tranvie a cremagliera più antiche d'Italia,

che collega la zona della Stazione Principe con il quartiere

collinare di Granarolo. Assieme alle altre funicolari consente

di accedere a punti panoramici per vedere la città dall'alto.... |

|

|

Teatro popolare e di strada

Le esibizioni

teatrali in strada hanno origini molto remote. Le prime notizie

di giocolieri e saltimbanchi risalgono addirittura all'antico

Egitto. Nel 2004 il comune di Genova ha riconosciuto l'arte di

strada come fenomeno culturale e ha regolamentato la materia... |

|

|

Il principe Andrea

Doria

L'abilissimo

ammiraglio genovese diventò ricco e potente, ma non perse mai

quelle caratteristiche morali che lo avevano contraddistinto fin

da giovane. In una sua biografia si legge: "Aveva aspetto

eroico, gravità virile e gesto umano... il sobrio vivere e il

suo parco vestire non erano da principe ma da privatissimo

gentiluomo..." |

|

|

Cristoforo Colombo

Uscito

dall'adolescenza cominciò ad interessarsi ai viaggi di mare,

dedicandosi con amore agli studi geografici ed assecondando in

tal modo la sua naturale inclinazione per le ricerche

scientifiche. Convinto della rotondità della Terra, partì da

Palos il 3 agosto 1492 per la scoperta di nuovi mondi... |

|

|

Alluvioni in Liguria dal 1894

In Liguria i

disastri legati al

maltempo sono determinati da

tanti fattori. Alluvioni e

devastazioni operate da corsi

d'acqua impazziti, violente

mareggiate e frane sono da

sempre una costante del territorio... |

|

|

Liguria regione ad elevato

rischio idrogeologico

Secondo uno studio di

Legambiente in Liguria sono

molti i territori che risultano

fragili ed esposti ad un elevato

rischio idrogeologico... |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|