|

Finestre fotografiche su Liguria e Toscana |

L'occhio della

macchina fotografica |

|

|

|

|

|

|

L'obiettivo

normale, un prezioso e universale strumento di lavoro L'obiettivo

normale, un prezioso e universale strumento di lavoro |

Il celebre fotografo francese Henri Cartier Bresson sosteneva che

l'ottica normale è l'unica realmente utile nelle riprese

fotografiche. Un obiettivo normale è quello che, in base al formato

utilizzato, restituisce nel modo più fedele la «geometria della

realtà» ed è anche quello che si adatta meglio ad ogni situazione di ripresa.

Nel formato 35 mm, esempio reflex digitali con sensore full-frame,

viene considerata normale un'ottica che ha una lunghezza focale

compresa tra i 45 e i 58 mm. L'obiettivo «normale» per eccellenza

è il classico 50 mm.

Coerentemente con questa visione delle cose, Cartier Bresson

ricorreva molto raramente ad altre focali, anche perché riteneva che

un fotografo che si trascina appresso pesanti e complicate

attrezzature |

|

|

non può essere pronto a scattare la foto nel momento

decisivo. Per questo motivo il corredo chesi portava appresso

era costituito da una Leica col 50 mm e da una specie di nécéssaire da

viaggio, piccolo e compatto, con dentro anche un medio-tele da

90 mm, alcuni rullini e un foglietto per prendere appunti. Questa

attrezzatura poteva stare comodamente nelle tasche di un giubbotto.

E' abbastanza ovvio che ogni fotografo che si rispetti sceglie

l'obiettivo in funzione di ciò che vuole riprendere, e non

viceversa. Pertanto se Cartier |

|

|

Un corredo di

obiettivi per reflex |

|

Bresson esaltava l'ottica standard lo

faceva perché questa si adattava perfettamente al genere di

fotografie che lui prediligeva.

Ai tempi della fotografia analogica

l'ottica standard era considerata il primo

passo necessario prima di passare ad altri obiettivi (il cui

acquisto veniva sempre soppesato con molta cura), pur essendo

possibile, in alcuni casi, acquistare il solo corpo macchina di una reflex.

Oggi lo sviluppo tecnologico e l'avvento del digitale nel campo

delle macchine fotografiche ha dato spazio ad un uso massiccio degli obiettivi a

focale variabile (zoom), che solitamente vengono venduti come

corredo standard delle reflex. Questo ha aperto nuovi orizzonti alla

creatività dei fotografi ma ha anche determinato un cambiamento non

trascurabile dell'«atteggiamento» fotografico.

Infatti con una reflex dotata di un obiettivo fisso se io voglio avere una visione

più ravvicinata della scena da riprendere devo spostarmi in

direzione dei soggetti. L'utilizzo di uno zoom invece è facile che

«impigrisca» il fotografo, il quale non si sposta per niente potendo

aumentare a piacimento la focale. L'immagine catturata non è però la

stessa perché la prospettiva di scatto è diversa.

E' accertato che per i ritratti, le foto di matrimonio, le

foto di reportage, nella maggior parte dei casi può essere

sufficiente l'utilizzo di un solo obiettivo fisso «normale».

E' altresì perfettamente vero che molte delle attuali tecniche di

ripresa fotografica sono consentite solo da particolari tipi di

obiettivi e che molti soggetti non potranno mai dare risultati di un

certo interesse se ripresi con un'ottica «normale», ma è anche vero

che soltanto pochi - anzi pochissimi - degli infiniti tipi di

obiettivi oggi in commercio potranno essere usati da un fotografo

non professionista in modo utile, continuativo e soddisfacente.

Purtroppo, mentre il fotografo veramente «creativo» riesce a

lavorare con un solo obiettivo, in ogni situazione, riuscendo a

realizzare immagini sempre nuove e interessanti, la maggior parte di

noi non è in grado di fare altrettanto e soccombe al richiamo

allettante di ottiche supplementari.

Non dimentichiamoci comunque che se da un lato il mondo delle

ottiche intercambiabili e degli zoom può dare veramente una nuova e

concreta dimensione al nostro hobby, dall'altro può giungere a

frustrarci completamente.

Una larga parte degli obiettivi che vengono venduti annualmente

finisce - dopo i primi entusiasmi - in un cassetto o in un armadio,

in seguito ad un'errata valutazione al momento dell'acquisto. Per

risolvere questo problema basterebbe un serio ed onesto esame delle

nostre esigenze, una valutazione precisa dell'uso che nell'arco di

un anno potremo fare di una certa ottica, tenendo in debito conto il

suo costo, per stabilire se valga o meno la pena di acquistarla. |

|

Lunghezza focale e cerchio di copertura

Lunghezza focale e cerchio di copertura |

|

Una lente convergente fa si che i raggi del sole vadano a

finire tutti in un solo punto, estremamente luminoso, che costituisce

l'immagine dell'astro fornita dalla lente usata come obiettivo. Un obiettivo

fotografico non è altro che un gruppo di lenti, a volte molto complesso,

perché formato da elementi di caratteristiche e struttura diverse, che si

comporta come una singola lente convergente. Ogni ottica |

|

|

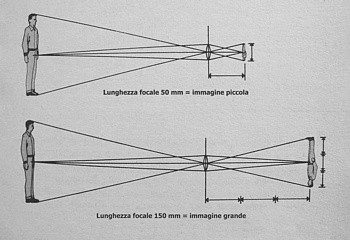

Dimensioni

dell'immagine al crescere della focale |

|

ha una sua precisa lunghezza focale.

Questo termine è usato per indicare la distanza tra il centro ottico

(pressapoco) dell'obiettivo e il piano focale della macchina fotografica,

quando la messa a fuoco è impostata sull'infinito.

Focale e grandezza dell'immagine sono direttamente proporzionali: un

obiettivo di focale doppia di un altro produce un'immagine due volte più grande.

La particolare curvatura delle lenti di un obiettivo fotografico fa si che i

raggi luminosi giungano su un piano ben definito - chiamato appunto «piano

focale», posto dietro l'obiettivo stesso. Il calcolo della curvatura delle

lenti determina sia la lunghezza focale che l'angolo di campo. |

|

|

L'immagine fornita da un obiettivo è rotonda, ma di qualità non uniforme:

la nitidezza diminuisce man mano che ci si sposta dal centro verso l'orlo e

le zone vicino all'orlo sono inutilizzabili. Affinché la stessa possa

coprire completamente un fotogramma bisogna perciò che il suo formato

rientri dentro quello che viene definito «cerchio di copertura». Vale

a dire, per esempio, che un'ottica progettata per il

formato reflex digitale 24x36 con sensore full-frame deve

formare un'immagine circolare il cui diametro minimo

sia pari a 43 mm. Nel formato 6x6 la lunghezza di questo diametro sale a

circa 80mm. Misure inferiori a quelle innanzi indicate darebbero luogo al

fenomeno della vignettatura: l'immagine si presenterebbe cioè curva e

meno luminosa agli angoli. Gli obiettivi che troviamo comunemente in

commercio possono soffrire di questo difetto. |

|

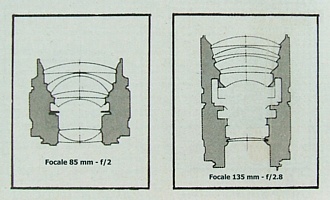

Elementi, gruppi ottici

e altri fattori di progettazione Elementi, gruppi ottici

e altri fattori di progettazione |

Un obiettivo fotografico è un

gruppo ottico positivo paragonabile ad una lente biconvessa. Per

evitare le aberrazioni che una sola lente comporterebbe, gli

obiettivi risultano formati da un numero variabile di elementi

ottici di varia forma e composti da vari tipi di vetro ottico.

Non esiste un numero limite alla quantità di lenti che lo devono

formare. E' però fisicamente |

|

dimostrato che risultati

accettabili si ottengono solo partendo da un numero minimo di tre elementi.

Nella progettazione di un obiettivo è necessario tener presente vari

fattori come: la lunghezza focale del gruppo ottico, la sua

luminosità massima, il grado di contrasto e nitidezza e la

correzione alle aberrazioni che si desidera ottenere.

Ogni obiettivo rappresenta un compromesso fra questi vari fattori

perché è praticamente impossibile ottenere un obiettivo perfetto.

Oggi, grazie all'aiuto fornito dagli elaboratori elettronici, |

|

|

Lenti e gruppi

di un 85 mm e di un 135 mm |

|

|

il tempo di progettazione

di un'ottica può richiedere solamente pochi minuti e i

costruttori possono sfornare obiettivi di buona qualità

senza troppa fatica. Invece prima dell'avvento dell'era elettronica

lo studio di un obiettivo era frutto di lunghi calcoli matematici ottenuti a

tavolino, che potevano richiedere anche anni

di lavoro. Un obiettivo risulta più o meno buono in base ai risultati che ci

consente di ottenere. Un maggior numero di lenti nella composizione

di un obiettivo fotografico non determina assolutamente una migliore

qualità ottica. Pertanto, nella scelta di un obiettivo, non bisogna

prestare troppa attenzione a questo fattore.

Questo anche perché il numero elevato delle lenti

può comportare vari difetti come, ad esempio, la perdita di

nitidezza dovuta ai riflessi interni generati dai raggi luminosi

quando attraversano gli spazi fra una lente e l'altra.

Teoricamente, c'è nitidezza quando una fonte luminosa puntiforme (per esempio

una stella) è registrata sul sensore in forma di punto. In pratica, naturalmente,

questo è impossibile perché anche la stella più piccola non è mai

resa in forma di punto (che ha un diametro pari a zero) ma in forma

di un disco. Parimenti, l'immagine di un qualsiasi oggetto non

consiste di un infinito numero di punti, ma di un numero infinito di

microscopici cerchietti con gli orli sovrapposti, che si chiamano

«cerchi di confusione». Quanto più piccoli sono i cerchi di

confusione, tanto maggiore appare la nitidezza. Di conseguenza la

nitidezza è sempre una questione di grado, poiché la nitidezza

«assoluta» è un assurdo.

Grazie ad una accurata progettazione, gli schemi ottici dei moderni obiettivi possono essere molto

semplici ma, allo stesso tempo, garantire un'altissima qualità

dell'immagine ottenuta. |

|

La luminosità elevata non è sinonimo di migliore qualità

La luminosità elevata non è sinonimo di migliore qualità |

|

Un altro mito

da sfatare nella fotografia è quello della luminosità

massima degli obiettivi. Comunemente si è portati a credere che

paragonando due ottiche di uguale focale, quella più luminosa sia

migliore dell'altra. Questo è falso anzi, solitamente, è vero il

contrario perché gli obiettivi di notevole luminosità presentano una

realizzazione tecnica più complessa, che può dar luogo a vari

difetti indesiderati. Un solo diaframma in più sovente viene

ottenuto con molte correzioni ottiche, che non sempre sono

realizzate in modo perfetto. |

La luminosità di un obiettivo non è assoluta, ma dipende

dalla sua distanza dal soggetto. Quando si mette a fuoco un soggetto molto vicino,

la distanza fra obiettivo e sensore aumenta in misura tale che la

conseguente perdita di luminosità deve essere compensata da un

proporzionale aumento di posa, pena una considerevole sottoesposizione.

La luminosità massima di un obiettivo viene calcolata dividendo il

diametro della lente frontale per la lunghezza focale. Per questo

motivo i teleobiettivi molto luminosi hanno una lente frontale di

diametro enorme. Ottenere grandangolari luminosi è relativamente più

facile, ma una luminosità accentuata comporta numerose aberrazioni

difficili da correggere.

In genere le focali più lunghe hanno una luminosità massima

relativamente più bassa in quanto le dimensioni della lente

anteriore rappresentano un limite non trascurabile.

Per chiarire meglio il concetto, un obiettivo 50 mm f/1.8 richiede

un elemento frontale di circa 32 mm di diametro, e questo è

possibile senza alcun problema. Ma un ipotetico 500 mm f/1.8 avrebbe

bisogno di una lente anteriore con diametro di circa 1100 mm (un

metro!). La realizzazione di un'ottica del genere richiederebbe

tante di quelle correzioni che ne

porterebbero il prezzo alle stelle. E come si potrebbe andare in

giro a fotografare con un obiettivo così grande e pesante...!

"Gli obiettivi molto luminosi hanno maggiori difetti, sono più pesanti

e più grossi e - neanche a dirlo - più costosi degli obiettivi di minore luminosità,

sono generalmente meno incisivi, anche a piccole aperture di

diaframma. Per avere sufficiente profondità di campo, la gran parte

delle fotografie vengono scattate con una chiusura di almeno due

stop rispetto alla massima. Perché allora non usare obiettivi meno

luminosi e più incisivi e ottenere fotografie nitide invece che

subire gli inconvenienti degli obiettivi più luminosi solo perché si

prevede che la loro «rapidità» sia utile di tanto in tanto?

E' come comprare un camion invece di un'automobile col pretesto che, un

giorno o l'altro, potrebbe far comodo per un trasloco". (Andreas

Feininger). |

|

Classificazione

degli obiettivi diversi da quelli «normali» Classificazione

degli obiettivi diversi da quelli «normali» |

|

Nel prendere in esame le varie categorie di obiettivi qui sotto esposte

è necessario premettere che alcuni parametri devono essere per comodità riferiti all'uso

di una reflex digitale 24x36 (sensore full-frame). Nel caso in cui la

superficie del sensore sia minore bisogna tenere in conto che l'angolo di

campo dell'obiettivo utilizzato diminuisce. Un'ottica «normale» da 50mm

diventa pari ad un medio-tele. Questo ci consente un «esame» più selettivo

dell'ambiente che ci circonda e la profondità di campo diminuisce. |

I grandangolari

I grandangolari |

Gli obiettivi con lunghezza focale inferiore a quella

delle ottiche cosiddette «normali» vengono definiti grandangolari.

Rientrano in questa categoria tutte quelle ottiche che hanno un angolo di

campo superiore ai 47°. I grandangolari prodotti per macchine fotografiche

24x36 sono, in genere, contraddistinti da focali comprese tra i 13 ed i 35

mm. Le focali più corte di 13 mm rientrano nella categoria dei «fish-eye»,

obiettivi del tutto particolari, con distorsioni veramente considerevoli e

di interesse limitato. Il loro nome deriva dal fatto che la forma della loro

lente frontale è rotonda e sporge abbondantemente dall'obiettivo, come

l'occhio di un pesce appunto, consentendo di abbracciare un campo pari o

superiore ai 180°.

Il grandangolo è un tipo di obiettivo molto utilizzato nelle foto

urbanistiche e nei paesaggi, dove le scene da fotografare sono

necessariamente ampie. Mal si presta alle fotografie di persone (soprattutto

ritratti) in quanto l'avvicinamento al soggetto produce una spiacevole

distorsione prospettica.

"Il grandangolo è un obiettivo che deve essere usato con

un pizzico di coraggio: l'enorme campo inquadrato da la possibilità

di entrare, a volte anche con prepotenza, negli scenari di

una città, nelle strutture architettoniche, per scoprire quei segni e quegli

oggetti che sono propri dell'ambiente urbano. E' uno strumento con il quale

non bisogna curiosare da lontano, dal di fuori delle cose, così come si fa

quando si «spia» il mondo con i lunghi tele da paparazzo. Si tratta invece

di un obiettivo che deve essere portato nei luoghi del proprio interesse e

che deve essere adoperato con la stessa sensibilità con la quale si osserva

prima ancora di fotografare". (Massimo Alario) |

La ridotta lunghezza focale di un grandangolo ci

assicura una notevole profondità di campo, anche a forti aperture di

diaframma. Per esempio un 28 mm, diaframmato a f/3.5, ci consente una

profondità di campo uguale a quella che con un 50 mm potremmo avere

solamente chiudendo l'apertura a f/8, a parità di superficie inquadrata. E

inoltre, dal momento che il grandangolo è caratterizzato da una ridottissima

distanza di messa a fuoco (generalmente dai 20 ai 30 cm), possiamo benissimo

utilizzarlo per foto a distanza molto ravvicinata senza dover ricorrere a

dispositivi di prolunga, riempiendo tutta l'area inquadrata con il soggetto prescelto.

L'angolo di campo di un «fish-eye» o «occhio di pesce» non consente

assolutamente la corretta riproduzione delle linee rette e quindi tutta

l'area del fotogramma presenterà una distorsione a «barilotto». Le sue

focali estremamente corte generano delle riprese «circolari» che trovano

applicazione scientifica, per esempio nella meteorologia.

I grandangolari sono obiettivi «difficili» e quindi soggetti più degli altri

a difetti e aberrazioni (che possono essere particolarmente evidenti a tutta

apertura) come la vignettatura, l'aberrazione sferica e il coma. Questi

problemi si risolvono chiudendo il diaframma di uno o due valori,

utilizzando cioè l'ottica nel punto in cui «lavora» meglio. |

|

Il grandangolo è insuperabile come versatilità, ma per apprezzarlo

bisogna sfruttare al massimo le sue caratteristiche di profondità e nitidezza. Per quanto mi

riguarda, come ottica fissa standard, da sempre preferisco utilizzare un

grandangolare da 28 mm, che per me è l'obiettivo per eccellenza.

Solitamente dentro ci sta sempre tutto, al contrario del 35 mm o del

50 mm che spesso qualcosa lasciano fuori... |

|

Il primo 28 mm per il formato 24x36 ad ottica intercambiabile

fu il Tessar Zeiss di luminosità f/8 per le fotocamere Contax.

Questo obiettivo venne progettato nella seconda metà degli anni

Trenta del secolo scorso ed era composto da 4 lenti raccolte in 3

gruppi, aveva una montatura in ottone e pesava solamente 130 grammi. |

|

Il primo 28 mm per apparecchi reflex, con mantenimento

del movimento dello specchio, fu l'Angenieux Retrofocus f/3,5 a 6

lenti, di cui due frontali divergenti. Questo grandangolare fu

realizzato in Francia, nel dopoguerra, da P. Angenieux sulla base

degli studi fatti da Ricter durante la seconda guerra

mondiale con la sua ottica sperimentale Pléon. Lo schema

dell'Angenieux Retrofocus fu poi ripreso dai produttori della

Pentax per il Takumar 28 mm f/3,5. |

|

I teleobiettivi

I teleobiettivi |

Rientrano nella categoria dei

teleobiettivi tutte quelle ottiche il cui angolo di campo è inferiore ai 47°

di un obiettivo «normale». Una delle caratteristiche tipiche dei teleobiettivi è il

fenomeno dell'appiattimento delle distanze che fa apparire vicini due soggetti in

fila che, nella realtà, possono essere molto distanti fra loro.

Statisticamente parlando il teleobiettivo è l'ottica più

richiesta subito dopo l'acquisto di un apparecchio fotografico corredato con

ottica standard. Questo fenomeno è particolarmente evidenziabile quando ci si

trova a fotografare avvenimenti ove sono presenti numerose persone

che hanno al collo la macchina fotografica. E' difficile, in questi casi,

vedere delle riprese effettuate con obiettivi grandangolari.

Il tele ha un fascino tutto particolare: ci proietta dentro gli eventi anche se

ci troviamo a notevole distanza e, per le sue dimensioni, colpisce immediatamente gli

occhi dei profani, dando l'impressione (ovviamente errata) che ci si

trovi di fronte ad un fotografo professionista o comunque molto bravo.

Insomma fa molta scena...

Fatti salvi gli usi strettamente specialistici (foto sportiva,

naturalistica ecc.), i grandi professionisti dell'immagine non hanno mai particolarmente

apprezzato questo tipo di ottiche. Sentite come si esprimeva sull'argomento

Henri Cartier Bresson, tirando in ballo un illustre collega: "Il tele non

dice la verità. L'obiettivo ideale è il 50 mm perché, come era solito

ripetere Robert Capa, un fotografo deve stare vicino alla gente".

Il primo impatto con un teleobiettivo è veramente emozionante. E' come

guardare con un nuovo paio di occhi cose già familiari. Il poter frugare

lontano, nel mondo che ci circonda, ci dà un senso di euforia. Si scoprono

cose che normalmente ci sfuggono: atteggiamenti dettagli, fisionomie, espressioni.

Un tele moderato si aggira tra gli 80 e i 135 mm di lunghezza focale, un

medio tele tra i 150 e i 200 mm, un tele di azione tra i 300 e i 600 mm.

Oltre si entra nel mondo dei super tele per usi specialistici, che sono di

dimensioni e di peso tale da renderne problematico il trasporto ed hanno

bisogno sempre di un appoggio ben stabile (anche se di fortuna) per poter

essere utilizzati senza incorrere nell'effetto mosso.

Nelle foto sportive e naturalistiche il teleobiettivo la fa da padrone: il

suo utilizzo è quasi indispensabile. Quando si fotografa in spazi molto ampi

un'ottica da 200 mm può essere considerata alla stregua di un obiettivo

normale. Pertanto per fotografare degli animali selvatici nel loro ambiente

naturale un 300 mm è un tele appena passabile. In questi casi è preferibile

utilizzare un'ottica con focale non inferiore ai 500 mm.

Chi non ha particolari esigenze specialistiche, ma desidera un teleobiettivo

che possa soddisfare la maggioranza delle sue esigenze, potrà trovare

l'optimum in un 135 mm; per delle belle riprese sportive può essere già

sufficiente una focale di 200 mm.

Una delle caratteristiche tipiche dei teleobiettivi è il fenomeno

dell'appiattimento delle distanze che fa apparire vicini due soggetti in

fila che, nella realtà, possono essere molto distanti fra loro. |

Le focali medie 85 e 105 mm sono ideali per i ritratti, perché sono

pressoché totalmente esenti da distorsioni prospettiche, anche alla minima

distanza di ripresa. Mentre un grandangolare ritrae il soggetto immerso nell'ambiente che

gli è congeniale, mantenendo uno stretto rapporto fra macchina fotografica e persona, un

teleobiettivo può isolare il soggetto dallo sfondo, oppure avvicinare lo

sfondo creando un diverso rapporto spaziale.

Più si allunga la focale, più viene esaltata qualsiasi minima vibrazione del

complesso fotocamera/obiettivo. Per non incorrere in immagini mosse bisogna

diminuire i tempi di esposizione e/o fare uso di un robusto cavalletto.

Inoltre si moltiplicano i problemi di correzione ottica, come ad esempio

l'aberrazione cromatica, con conseguente perdita di nitidezza dell'immagine.

Questo fenomeno è particolarmente evidenziabile con i teleobiettivi zoom:

alla focale minima le fotografie risultano più incisive e contrastate che

non impostando quella massima. |

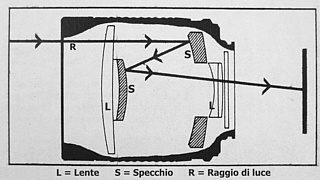

Gli obiettivi catadiottrici, chiamati anche «obiettivi a specchio»

Gli obiettivi catadiottrici, chiamati anche «obiettivi a specchio» |

|

I teleobiettivi, data la loro costruzione ottica, hanno lo

svantaggio di essere lunghi all'incirca quanto la loro lunghezza focale. Cosicché un tele

di 500 mm è lungo quasi mezzo metro, mentre un 1000 mm può arrivare ad un metro.

Gli obiettivi catadiottrici invece, grazie ad un particolare schema

ottico che utilizza un paio di specchi, sono considerevolmente più corti

della loro effettiva lunghezza focale. |

|

|

Schema ottico

di un obiettivo catadiottrico |

|

Un catadiottrico 500 mm, a differenza

di un teleobiettivo classico, può essere lungo solo una ventina di

centimetri e pesa molto di meno (fattore non trascurabile).

Questo è possibile perché, mentre negli obiettivi tradizionali i raggi

luminosi percorrono un tragitto rettilineo, nei catadiottrici vengono

riflessi due volte prima di arrivare sul sensore.

Questi tipi di obiettivi, molto pratici e leggeri, hanno però dei

problemi qualitativi legati allo schema ottico più o meno complesso,

agli specchi impiegati e al fatto che non possono utilizzare un diaframma. |

|

Chi li utilizza è costretto quindi a lavorare sempre a

tutta apertura e l'esposizione può essere controllata solo modificando

i tempi e/o utilizzando dei filtri grigi a densità neutra (ND). Inoltre le immagini

fuori fuoco, soprattutto i riflessi, assumono una tipica forma ad

anello che molti fotografi disdegnano quando non è utilizzata per fini artistici.

Il gruppo frontale può essere composto da una o più lenti ed ha lo

scopo di minimizzare gli effetti dell'aberrazione sferica introdotti dallo

specchio principale. L'elemento divergente che si trova lato sensore

ha invece lo scopo di eliminare la curvatura di campo, di distribuire

uniformemente la luce su tutta l'inquadratura e quindi di evitare fastidiosi

fenomeni di vignettatura. Tra le due zone speculari si trova una sorta di

paraluce interno che serve ad evitare interferenze tra i raggi di luce

riflessi dal 1° specchio (posto lato sensore) e dal 2° (posto nel gruppo

frontale).

In un catadiottrico la messa a fuoco avviene mediante un elicoide che

agisce variando la distanza tra i due specchi. |

Gli obiettivi zoom

Gli obiettivi zoom |

Gli obiettivi zoom permettono la variazione della focale con lo

spostamento di un gruppo ottico interno. Hanno uno schema ottico molto più complesso

rispetto ad un obiettivo a focale fissa e, di conseguenza, peso e dimensioni possono essere

maggiori. Uno zoom può concentrare in una sola ottica il campo inquadrato da

un intero corredo di obiettivi.

Il primo zoom fotografico fu lo Zoomar 36-82mm f/2.8 della

Voitglaender a 14 lenti, che giunse sul mercato solo nel 1959, quasi

trent'anni dopo la nascita del primo zoom cinematografico. Prima degli anni

'80 del secolo scorso uno zoom solo grandangolare era solo un sogno. Ci

pensò la Sigma, grazie ad una tecnologia avanzata, a produrre un obiettivo

che conteneva la sua escursione entro le lunghezze focali della ripresa

grandangolare: dai 21 mm, con angolo di campo di 92° si passava ai massimi

35 mm, con angolo di campo di 63°. L'ottica si chiamava Sigma Wide Zoom

f/3,5 - 4 (21 - 35 mm) ed era facilmente regolabile nella messa a fuoco

e nella selezione focale grazie a due ghiere molto morbide.

Tutti i grossi problemi che hanno sempre ostacolato l'avvento degli zoom

nelle riprese fotografiche sono oggi brillantemente superati. Gli studi

effettuati grazie ai moderni sistemi tecnologici hanno permesso soprattutto

una migliore correzione delle distorsioni prospettiche e la limitazione

delle riflessioni interne - un tempo vera spina nel fianco - ottenuta con

particolari posizionamenti del diaframma.

Rimane il fatto che, proprio per la loro focale variabile, l'eliminazione

dei difetti sull'intero arco di utilizzo non è possibile. Quello che

adopero io, alla focale minima distorce a cuscinetto, sui 35mm è corretto,

alla focale massima presenta un'evidente distorsione a barilotto. Sempre

alla focale massima, le immagini perdono in nitidezza e contrasto. Nelle

foto notturne bisogna stare molto attenti alle riflessioni causate dalle

alte luci e quando si fotografa in controluce è preferibile usare sempre un

buon paraluce e controllare l'immagine nel mirino con il diaframma chiuso

sul valore impostato.

Una piccola dritta per utilizzare al meglio uno zoom è quello di

abituarsi a mettere a fuoco alla massima focale. Dettagli di

dimensioni maggiori e una ridotta profondità di campo ci permetteranno di

percepire più facilmente le differenze di fuoco tra un piano e l'altro

dell'immagine. Fatto questo si può scegliere la focale più adatta ad ogni

singola inquadratura e scattare la fotografia.

Spostare il comando delle focali di un obiettivo zoom durante un'esposizione

prolungata è uno dei sistemi migliori per dare la sensazione del movimento

in una scena statica o per aumentare l'impressione di velocità in un

soggetto dinamico. Il caratteristico effetto zoom delle linee che si

irradiano dal centro dell'immagine può essere variato in diversi modi e

perfezionato in base alle proprie esperienze.

La filosofia per l'utilizzo corretto di uno zoom è abbastanza

semplice: esso deve servirci a fare quell'aggiustamento minimo di

inquadratura che possa rendere migliore la nostra immagine, senza doversi

spostare troppo dal punto in cui ci troviamo. Questo comportamento è valido

anche quando alcuni fattori esterni possono ostacolare il nostro

avvicinamento al soggetto.

Ragionando in termini di passi, si può dire questo: finché lo zoom ci serve

per migliorare l'immagine evitandoci di fare due passi in qualunque

direzione, va bene, anzi benissimo; ma se lo zoom, nei nostri intendimenti,

deve servirci ad evitare di fare otto passi, allora va male. Va male nel

senso che spesso non è sbagliata la lunghezza focale dell'obiettivo che si

sta usando ma la posizione in cui ci si trova rispetto alla scena o al soggetto.

Lo zoom, dunque, non risolve una brutta inquadratura ma può rendere

eccellenti delle riprese che sono già buone in partenza. Chi pretende di più

può andare incontro a molte delusioni... |

Gli obiettivi per la macrofotografia

Gli obiettivi per la macrofotografia |

La ripresa di

soggetti posti a pochi centimetri di distanza dalla lente anteriore è

demandata ai cosiddetti «macro», obiettivi nei quali i gruppi ottici che li

costituiscono sono studiati e trattati in maniera particolare e l'elicoide

di messa a fuoco ha un'escursione molto spinta. Escursione in grado di

allontanare le lenti dal piano focale in maniera notevolmente maggiore di

quanto accade con i normali obiettivi.

Possiamo trovare in commercio obiettivi macro di svariate lunghezze focali.

Anche molti zoom in commercio hanno la possibilità di effettuare riprese

«macro». Più la focale è lunga e più - a parità di rapporto d'ingrandimento

- si può lavorare lontani dal soggetto. E questo, soprattutto nella

fotografia naturalistica, è un vantaggio da non sottovalutare.

Un rapporto di riproduzione pari a 1:1 è equivalente alla riproduzione alla

grandezza naturale. Con una scala di 1:2, il soggetto viene riprodotto sul

sensore a metà della sua dimensione naturale. |

Gli obiettivi autofocus

Gli obiettivi autofocus |

La quasi totalità degli obiettivi

comuni che vengono progettati per le reflex digitali è oggi dotata della

funzione autofocus. In tali obiettivi la ghiera di messa a fuoco è

collegata con un motorino elettrico i cui movimenti sono comandati direttamente dalla

fotocamera (quando questa è impostata su tale funzione) in base ai

rilevamenti effettuati da un modulo sensore. Quando un sistema AF autofocus

è attivato le opzioni di messa a fuoco selezionabili sono le più svariate.

Nelle reflex digitali l'autofocus è disinseribile: in questo caso la selezione del piano di

messa a fuoco deve avvenire girando manualmente la ghiera di messa a fuoco

posta sull'obiettivo.

Un sistema AF è comodo, pratico e veloce; in alcuni casi quasi

indispensabile, come quando si fotografano soggetti in movimento. Purtroppo

la rilevazione dei dati non è sempre perfetta e ci sono varie

situazioni nelle quali la messa a fuoco automatica può essere errata (vedi

glossario più sotto).

Gli errori più comuni di un sistema AF autofocus sono ammessi dagli stessi

produttori di apparecchiature fotografiche e vengono segnalati nei libretti

di istruzione delle fotocamere.

L'autofocus potrebbe non generare i risultati sperati con gli obiettivi

grandangolari e super-grandangolari soprattutto nel caso in cui il soggetto

risulti troppo piccolo in relazione all'area totale inquadrata oppure sia

confuso all'interno di una scena con tanti

particolari poco contrastati. |

Per contenere i costi si può utilizzare un moltiplicatore di focale

Per contenere i costi si può utilizzare un moltiplicatore di focale |

I moltiplicatori di focale sono dei sistemi di lenti negative che fanno

divergere i raggi provenienti dall'obiettivo. Trattandosi di un sistema

ottico negativo non può essere usato da solo, cioè senza obiettivo in

quanto, in tal caso, non sarebbe in grado di produrre sul sensore

un'immagine a fuoco. Disposto invece dietro un normale obiettivo, qualunque

sia la sua focale, fa divergere i raggi di luce e li trasmette a fuoco su un

piano più distante. Ciò implica la necessità di aumentare il tiraggio, cosa

che viene soddisfatta dalla montatura stessa del moltiplicatore.

In pratica un moltiplicatore proietta l'immagine a fuoco su una superficie

più grande. Siccome il sensore non varia di formato, questa risulta

ingrandita solo nella parte centrale del soggetto. La cosa produce un

effetto simile a quello che si ottiene usando un obiettivo di focale più lunga.

I duplicatori e i triplicatori di focale trovano il loro migliore campo di

applicazione con i teleobiettivi in quanto, con costi molto contenuti e peso

inferiore, consentono di ottenere risultati simili ad un obiettivo

universale di media qualità.

Il rapporto d'ingrandimento mantiene invariata la minima distanza di messa a

fuoco e questo fa si che si possa fotografare un soggetto molto più piccolo

che non con il solo obiettivo, mantenendosi sempre alla stessa distanza.

I moltiplicatori di focale purtroppo generano un certo calo della qualità

dell'immagine, soprattutto nella nitidezza, e comportano una perdita di

luminosità dell'obiettivo che stiamo adoperando, dovuta al fatto che

l'immagine ingrandita viene distribuita su una superficie più ampia. In

alcune situazioni si avverte anche una leggera diminuzione del contrasto,

che comporta una minor saturazione e brillantezza dei colori.

Nei controluce, sulla qualità dell'immagine influiscono, oltre ai riflessi

interni caratteristici dell'obiettivo, anche quelli del duplicatore, che

possono portare ad una diffusione di luce molto evidente, con conseguente

impastamento di tutta la scena ripresa.

I moltiplicatori possono essere utilizzati anche in abbinamento con

obiettivi grandangolari, anche se la cosa ha poco senso. Invece che

duplicare un 28 mm, per esempio, è infatti preferibile utilizzare il normale

50 mm o lo zoom fornito in dotazione alla reflex come ottica base, perché i

livelli qualitativi sono decisamente migliori soprattutto per quanto

riguarda il contrasto, la definizione e la risolvenza. |

Pulizia delle lenti di un obiettivo

Pulizia delle lenti di un obiettivo |

La polvere e lo sporco sono un

brutto cliente per gli obiettivi. Pertanto,

per una buona qualità delle immagini, è necessario

che le lenti siano sempre perfettamente pulite.

Bisogna fare comunque un distinguo tra lente

anteriore (o esterna) e lente posteriore (quella che

da sul corpo macchina). Le impurità sulla lente

anteriore non sono critiche: un poco di polvere o un

piccolo graffio non determinano uno scadimento

visibile dell'immagine. Invece una lente frontale con

molta polvere, un velo untuoso o qualche impronta

digitale da luogo ad un effetto «flou»

sulla fotografia, ovvero causa un peggioramento

della nitidezza. Questo perché i depositi di grasso e polvere sul cristallo

hanno l'effetto di diffondere le radiazioni luminose e produrre una

«morbidezza» generale dell'immagine. Nel fare un ritratto questa cosa

potrebbe tornare «artisticamente utile», cioè essere un pregio!

Anche eventuali filtri posti sulla lente frontale devono essere trattati con

la medesima cura dell'obiettivo.

La lente posteriore invece è critica e necessita di

massima pulizia. Niente polvere, niente impronte,

macchie o rigature (perché si vedrebbero), pena un

degrado sensibile della qualità delle fotografie.

Le lenti degli obiettivi vanno pulite con molta

delicatezza, usando delle apposite cartine ottiche.

Per eliminare eventuali macchie, o uno sporco più

deciso, i kit in commercio contengono un liquido apposito.

Quando si ripone la macchina fotografica nella borsa

o non si fotografa per lunghi periodi, è necessario

coprire la lente frontale dell'obiettivo con l'apposito tappo.

Anche il corpo dell'obiettivo va sempre tenuto ben

pulito. Un controllo maggiore va effettuato dopo che

si è fotografato in luoghi polverosi o su una

spiaggia, togliendo all'occorrenza salsedine e

sabbia con un pennello morbido per poi effettuare

una pulizia più accurata con un fazzoletto leggermente inumidito

con acqua dolce.

La qualità di un obiettivo decade anche se, per qualsiasi motivo, dovessero

depositarsi corpi estranei sulle lenti interne dell'ottica o

formarsi macchie di sporco. In questo caso una pulizia in proprio

sarebbe comunemente impossibile e si renderebbe necessario rivolgersi a

laboratori specializzati. Questo è un evento raro, soprattutto se

l'obiettivo viene usato o conservato con una normale cura. |

|

Glossario di

alcuni termini che vengono citati in questa pagina e che fanno riferimento ai modi di

utilizzo, alle tecniche di progettazione, alla costruzione e alla qualità degli

obiettivi che sono in commercio... |

Angolo di campo

Angolo di campo |

|

E' l'ampiezza, espressa in gradi, del

campo inquadrato da un determinato obiettivo. Quanto maggiore e la

lunghezza focale di un obiettivo, tanto più stretto è il suo angolo

di campo, e viceversa. |

Cerchio di confusione e iperfocale

Cerchio di confusione e iperfocale |

Il cerchio di confusione è fondamentale

per la nitidezza di una immagine, perché è la base della profondità

di campo. Nella fotografia ogni punto ubicato dinanzi o dietro

il piano del soggetto non viene riprodotto come un punto, ma come un

«cerchio di confusione». Tuttavia l'occhio umano accetta tutti i

cerchi di confusione come punti incisivi, finché essi non eccedono

il diametro di 0,1 mm quando visti da una distanza di visione

chiara, ovvero 25 cm.

Un'immagine full-frame 24x36 risulta nitida se il diametro del

cerchio di confusione non supera 1/1500 della lunghezza focale

dell'obiettivo normale, e cioè 1/30 di mm. Dal formato 6x6 in avanti

tale diametro può aumentare fino a 1/1000.

La distanza dalla macchina fotografica al di là della quale tutto

risulta nitido quando l'obiettivo è a fuoco sull'infinito viene

chiamata «iperfocale». Questa distanza dipende dalla lunghezza

focale dell'obiettivo e dall'apertura del diaframma. Se si mette a

fuoco l'obiettivo sull'iperfocale e si lascia immutato il diaframma

tutto risulta nitido da una distanza pari a metà dell'iperfocale

sino all'infinito. Questa combinazione di messa a fuoco e di

diaframma produce la massima profondità di campo per quell'obiettivo

e per quella apertura.

Per qualsiasi obiettivo, di qualsiasi focale e a qualsiasi apertura

di diaframma, l'iperfocale può essere calcolata con una semplice

formula matematica: si eleva al quadrato la focale (F) in millimetri

dell'obiettivo; il risultato così ottenuto ottenuto va diviso per il

prodotto che origina moltiplicando il numero corrispondente

all'apertura di diaframma (D) per il diametro del cerchio di

confusione (C) in millimetri, ovvero F²/DxC. |

Contrasto

Contrasto |

Il contrasto è determinato dalla

differenza con la quale vengono riprodotte le aree fortemente

illuminate da quelle scure, ovvero in ombra. Nella fotografia in

bianco/nero un basso contrasto produce un'immagine con un numero

elevato di toni intermedi, tanto che non si riesce quasi ad ottenere

il bianco e il nero «puliti». Una foto invece è ad alto contrasto

quando è formata esclusivamente dal bianco e dal nero, senza toni intermedi.

Un basso contrasto determina una minore saturazione e brillantezza dei

colori, ovvero la foto risulta leggermente «slavata». Le fotocamere

digitali possono avere dei programmi appositi per riprodurre

correttamente scene piene di luce, con soggetti brillanti (High-Key),

oppure scene molto scure e cupe dove si renda necessario dare un

buon risalto ai particolari chiari e/o in

luce (Low-Key). |

Diaframma e profondità di campo

Diaframma e profondità di campo |

I soggetti di quasi tutte le fotografie

hanno tre dimensioni: altezza, larghezza e «profondità». Ogni

obiettivo possiede una certa dose di «nitidezza in profondità».

Anche se noi mettiamo sempre a fuoco su un «piano» ben definito, gli

oggetti che si trovano davanti e dietro a questo piano, risultano,

entro certi limiti, nitidi. Questa zona nitida è tanto più profonda

quanto meno l'obiettivo è luminoso, quanto minore è la sua focale e

più distante il piano di messa a fuoco.

Questo si verifica perché tutti i punti che cadono davanti e dietro

il piano focale vengono riprodotti come dischi di diametro sempre

maggiore, in gergo ottico chiamati «cerchi di confusione» che, al di

sotto di una certa dimensione, l'occhio umano accetta come punti.

Nella maggior parte dei casi la suddetta «profondità inerente» non

basta a comprendere l'intera profondità del soggetto. Diventa così

necessario aumentare artificialmente la zona nitida facendo uso del

«diaframma».

Il diaframma consente di variare le dimensioni dell'apertura,

cioè la sezione attraverso la quale la luce entra in un sistema

ottico. L'apertura relativa di un obiettivo equivale alla sua più grande

apertura di diaframma. Questa apertura di diaframma indica la sua

massima luminosità.

Il diaframma è inserito nell'obiettivo stesso ed è

appunto come una «valvola» che consente il controllo

della luce che raggiunge il sensore. Man mano che si chiude, aumenta

la profondità di campo. Di contro, l'ottica diventa sempre meno

luminosa. La variazione avviene con numeri graduati (f/stop). Questi

numeri si ottengono dividendo la lunghezza focale dell'obiettivo per

il diametro delle rispettive aperture di diaframma. Queste sono

calcolate in modo che ognuna richieda un tempo di posa doppio di

quella immediatamente più larga (e cioè numericamente inferiore).

Per esempio: un'apertura di diaframma indicata dal numero 8 richiede

una posa doppia dell'apertura precedente, indicata dal numero 5,6.

Per controbilanciare l'oscuramento dell'immagine è necessario un

aumento del tempo di posa.

La chiusura del diaframma crea una zona nitida più profonda in

direzione della macchina fotografica ed in senso opposto, ovvero al

di là e al di qua del piano di messa a fuoco.

Il tipo più diffuso di diaframma è quello denominato a «iride»

perché realizzato con un sistema di lamelle incurvate, più o meno

numerose, scorrenti le une sulle altre e formanti un'apertura

circolare irregolare. |

Difetti che si possono manifestare quando si usano obiettivi grandangolari

Difetti che si possono manifestare quando si usano obiettivi grandangolari |

I grandangolari sono obiettivi

«difficili» e quindi soggetti più degli altri a difetti e

aberrazioni. Di seguito alcuni inconvenienti che possono

manifestarsi in misura maggiore usando le corte focali:

● Aberrazione sferica:

comporta l'impossibilità di mettere a fuoco tutti i soggetti sullo

stesso piano e fa si che i punti vengano riprodotti come chiazze e

le linee rette come bande più o meno curve. Il fenomeno origina dal

fatto che quando un fascio di luce colpisce una lente i raggi

centrali sono poco deviati mentre quelli periferici, incidendo sulla

superficie ottica con un angolo maggiore, sono deviati in misura

maggiore. E' particolarmente evidente a tutta apertura e quindi può

essere ridotta diaframmando.

● Coma: fa somigliare i punti rotondi a delle forme a uovo, o

se si preferisce a delle stelle comete;

● Astigmatismo: é un

fenomeno di cui soffre anche l'occhio umano, che impedisce di

mettere a fuoco bene, in contemporanea, le linee verticali e quelle

orizzontali. In ottica si manifesta perché quando un fascio di luce

obliquo colpisce la superficie di una lente l'immagine formata non è

puntiforme ma bensì variabile tra un segmentino radiale ed uno

tangenziale, a seconda della posizione del piano focale. La migliore

posizione di fuoco si trova in una posizione intermedia tra i due

segmentini, che sono perpendicolari tra di loro.

● Curvatura di campo:

provoca un fenomeno simile a quello che si verifica durante la

proiezione delle diapositive. O si mette a fuoco al centro, oppure

ai bordi. Il difetto origina dal fatto che quando si riprende un

soggetto esteso, posto su un unico piano, i raggi obliqui non si

incontrano alla stessa distanza dalla lente in cui si incontrano i

raggi paralleli all'asse ottico.

● Distorsione: può

essere a cuscinetto oppure a barilotto quando l'immagine assume un

aspetto curvilineo simile a quello di una botte. E' un difetto

inaccettabile soprattutto quando l'obiettivo viene utilizzato per

le foto in ambienti urbani dove le linee cadenti dei palazzi devono

risultare perfettamente rettilinee, pena un effetto visivo veramente

sgradevole. Quindi, nell'acquisto di un grandangolo, la prima

cosa da controllare è che sia corretto sotto questo aspetto. La

distorsione non può essere ridotta diaframmando. Negli obiettivi

fotografici viene corretta con

l'adozione di schemi ottici simmetrici rispetto alla posizione del

diaframma.

● Aberrazione cromatica: crea problemi soprattutto nelle foto

a colori in quanto causa un alone iridescente attorno ad ogni

soggetto. E' un fenomeno tipico degli obiettivi con pochi elementi,

che si verifica in quanto l'indice di rifrazione di un vetro ottico

varia con il colore della luce incidente e quindi i raggi di diverso

colore che compongono la luce bianca emergono dall'obiettivo con

angoli diversi. In questo modo ogni colore ha un suo punto di fuoco.

Questo difetto si riduce diaframmando e viene compensato accoppiando

due lenti che portano i raggi luminosi blu e giallo sullo stesso

fuoco. |

Esposizione

Esposizione |

|

E' la corretta quantità di luce che,

passando attraverso un obiettivo, giunge sul sensore per dare luogo

ad un'immagine prefissata. Una quantità di luce eccessiva

produce una «sovraesposizione» che rende le fotografie più

chiare del normale. Quando invece otteniamo un'immagine molto scura,

con dettagli non ben identificabili, siamo incorsi in una

«sottoesposizione», ovvero la luce in entrata è risultata

inferiore a quella che sarebbe stata necessaria. |

Piano focale

Piano focale |

|

E' il piano sul quale un obiettivo mette

a fuoco un determinato soggetto. Per poter ottenere immagini nitide

è necessario che il piano focale coincida con la superficie del

sensore sulla quale viene fissata l'immagine. |

Riflessi, rifrazione e dispersione

Riflessi, rifrazione e dispersione |

● Riflesso: in ottica è un effetto che

viene generato non soltanto da superfici opache, ma anche da mezzi

trasparenti. Un esempio è dato dalle lenti di vetro che riflettono

una parte di luce incidente su di esse. Senza tecniche avanzate di

coating, le perdite da riflesso non consentirebbero tecnicamente la

produzione di sistemi ottici complessi a molti elementi.

● Rifrazione: è il cambio di direzione di un

raggio di luce all'atto in cui esso passa da un mezzo trasparente in

un'altro di densità differente. La rifrazione si verifica perché la

velocità della luce varia con la densità del mezzo che attraversa.

L'azione degli obiettivi è basata sulla rifrazione.

● Dispersione:

le lenti degli obiettivi, pur sembrando perfettamente trasparenti,

assorbono sempre una parte della luce che le attraversa. Una

quantità anche maggiore si disperde col riflettersi della luce sulle

superfici delle diverse lenti che compongono l'obiettivo. Questo

effetto è proporzionale al numero delle lenti di cui un obiettivo è

composto. Nella maggior parte degli obiettivi in commercio la

perdita di luce è assolutamente trascurabile agli effetti del

calcolo del tempo di posa. |

Situazioni più comuni nelle quali un sistema AF autofocus può non funzionare

correttamente

Situazioni più comuni nelle quali un sistema AF autofocus può non funzionare

correttamente |

|

Quando una fotocamera è impostata sulla

funzione AF autofocus la ghiera di essa a fuoco dell'obiettivo viene

attivata automaticamente. E' la macchina fotografica che, tramite un

sensore di rilevamento, decide il piano di messa a fuoco ottimale.

Come detto più sopra, questa opzione presenta delle criticità. Di

seguito un elenco delle situazioni più comuni nelle quali l'autofocus può

sbagliare, tenendo in conto (per esperienza sul campo), che vanno

tenuti d'occhio anche i colori dei

soggetti fotografati. Per esempio, il rosso e il verde possono

aumentare il margine di errore già insito nelle seguenti situazioni: |

● Soggetti lucidi e/o

brillanti e/o riflettenti:

Carrozzerie delle auto, specchi, vetri, cartelloni pubblicitari ecc.;

● Superficie acquee: mare, fiume, lago, piscina ecc.;

● Soggetti molto particolareggiati: esempio un campo pieno di fiori;

● Persone che indossano pellicce; animali dal folto pelo;

● Soggetti molto piccoli rispetto all'area totale inquadrata;

● Soggetti aeriformi come nuvole, fumo o fiamme;

● Soggetti che risaltano poco rispetto allo sfondo;

● Soggetti ripresi in un ambiente poco illuminato;

● Soggetti in rapidissimo movimento: ho già illustrato, in altre

schede tecniche, alcuni tipi di errore che a volte incidono nelle foto sportive. |

Alla luce di quanto sopra, si può riscontrare che è molto

problematico mettere a fuoco correttamente in automatismo un'autovettura con la

carrozzeria rossa, un gatto rossiccio dal folto pelo, il letto di un

fiume o un incendio...

In questi casi e in altri minori non presenti

nell'elenco (ma che possono risultare da esperienza diretta) la

certezza di mettere a fuoco in modo corretto si raggiunge solamente

disinserendo l'autofocus e regolando manualmente la ghiera di messa a

fuoco posta sull'obiettivo.

Come già segnalato in altre schede tecniche, gli oggetti luccicanti

e le superfici acquee hanno una forte luminosità e influenzano

notevolmente l'esposimetro. Quindi una

fotografia ottenuta in completo automatismo potrebbe risultare

sbagliata dal punto di vista del fuoco e dell'esposizione (più scura

del normale). |

Stop

Stop |

|

E' la misura comparativa

dell'esposizione. Ogni scatto di variazione dell'apertura del

diaframma o della velocità di otturazione (esempio da f/2,8 a f/4,

oppure da 1/125 a 1/250) rappresenta uno stop e raddoppia o dimezza

la quantità di luce che raggiunge il sensore. |

|

|

Tolte

dal

Cassetto

- Finestre fotografiche su Liguria e Toscana

Copyright © 2001 - 2024 Giovanni Mencarini. Tutti i diritti riservati.

(All Rights Reserved) |

|

|

|

| |

|